Anbieter von solaren Dachanlagen für Wohngebäude hatten es in den vergangenen Monaten schwer. Bestenfalls stagniert die Auftragslage oder geht sogar zurück. Doch eine Nische wächst derzeit gegen den Trend: die dachintegrierte Photovoltaik. „Die Nachfrage nach Indachsystemen und bauwerkintegrierten Modulen ist in den letzten Jahren gestiegen, besonders bei terrakottafarbenen Modulen“, weiß Izzet Bayik, Geschäftsführer von Solarroof.

Das Unternehmen mit Sitz im oberpfälzischen Kemnath hat sich auf leistungsstarke Solarmodule für das bewährte Solrif-Indachsystem von Ernst Schweizer spezialisiert. Die Module werden nach exakten Spezifikationen in Fernost gefertigt und in Deutschland mit dem Solrif-Rahmen versehen – präzise angepasst für die Integration in denkmalgeschützte Dächer.

Komplettservice für Handwerker

Solarroof bietet auch die Möglichkeit der Integration von farbigen Modulen in die Dächer der denkmalgeschützten Gebäude – häufig eine von den Ämtern geforderte Lösung. Neben Terrakotta sind auch graue und grüne Module im Portfolio – grundsätzlich sind alle RAL-Farben möglich. Das Unternehmen bietet aber nicht nur die Module, sondern auch umfassende Projektunterstützung. „Wir übernehmen die komplette Auslegung und Planung der Indachanlage als Service für unsere Fachpartner“, betont Izzet Bayik.

Gerade Handwerksbetriebe, die erstmals mit Solrif arbeiten, profitieren von technischer Unterstützung auf der Baustelle und detaillierten Montageanleitungen. Damit stellt Solarroof sicher, dass jedes Projekt problemlos und fehlerfrei umgesetzt werden kann.

Behörde muss kooperieren

Der Solarroof-Chef führt die gestiegene Nachfrage auf eine Änderung im Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG zurück: auf die Festlegung, dass Solaranlagen von überragendem öffentlichem Interesse sind. Sie sind nicht mehr dem Denkmalschutz nachgeordnet – im Gegenteil. „Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden“, hat der Gesetzgeber 2023 ins EEG geschrieben.

Dies wirkt sich auch auf den Denkmalschutz aus. „Die Behörden müssen jetzt aktiv an Lösungen mitarbeiten, statt Solaranlagen reflexartig abzulehnen“, erklärt Bayik. Natürlich müssen bestimmte Anforderungen des Denkmalschutzes immer noch erfüllt werden. Deshalb entwickelt Solarroof gemeinsam mit Architekten, Planern und Denkmalschutzämtern gezielte Strategien, um genehmigungsfähige Lösungen zu erarbeiten und die Ästhetik historischer Dächer zu bewahren.

Gemeinsam Lösungen finden

Immer noch reagieren viele Denkmalämter zurückhaltend auf Photovoltaik. Doch Izzet Bayik und sein Team haben schon einige Erfahrungen gesammelt, wie sie überzeugt werden können. „Wir haben zum Beispiel in Kemnath eine Anlage auf einem denkmalgeschützten Gebäude realisiert. Die Behörde hat zugestimmt – unter der Auflage, einen Abstand von fünf Metern vom Ortgang zum Marktplatz einzuhalten.“ In Weiden stieß ein Projekt zunächst auf Widerstand, erhielt aber nach Prüfung durch die Landesstelle in München schließlich die Genehmigung. „Das zeigt, dass man oft einfach wissen muss, wie man argumentieren und vorgehen kann – dabei unterstützen wir unsere Partner aktiv im Genehmigungsverfahren“, erklärt Bayik.

Solaranlage finanziert den Erhalt

In der Regel reichen gute Argumente und passende Lösungen, um die Ämter zu überzeugen. „Es bringt nichts, Gebäude nur äußerlich zu erhalten, wenn sie energetisch auf dem Stand des vorletzten Jahrhunderts bleiben“, betont Bayik. „Mit einer ästhetisch integrierten Photovoltaikanlage lassen sich Energiekosten massiv senken – Mittel, die dann dem Erhalt der Bauwerke zugutekommen.“

Dafür bieten Indachsysteme eine geeignete Lösung. Denn nicht selten sind die Lastreserven der historischen Dachstühle begrenzt. Sie können keine zusätzliche Dachanlage tragen. Doch wenn die Module die Dachziegel ersetzen, reichen die statischen Reserven aus, um die Gebäude auf den neuesten Stand der Technik zu bringen und sie in die Energiewende einzubinden. Das Potenzial ist riesig. „In Deutschland gibt es rund eine Million denkmalgeschützte Gebäude. Mindestens 200.000 davon wären geeignet für eine Indachphotovoltaikanlage“, sagt Izzet Bayik. Selbst Kirchen oder andere Bauten sind längst nicht mehr tabu.

https://www.solarroof-germany.de

Foto: Ernst Schweizer

Fega & Schmitt

Schloss Blumenthal integriert ziegelrote Solarmodule

Wie Denkmalschutz und ein modernes Energiekonzept zusammenpassen, zeigt ein neues Projekt in der Nähe von Augsburg. Das historische Schloss Blumenthal hat eine Photovoltaikanlage bekommen. Die Handwerker des Elektroinstallationsunternehmens Schnepf aus Altenmünster haben 324 ziegelrote Solarmodule montiert.

Diese Module liefern sauberen Strom für das Schloss und tragen aufgrund der Einspeisevergütung und der sinkenden Stromkosten zum Erhalt des Baudenkmals bei. Die Module, die zusammen mit weiteren Schlüsselkomponenten vom Elektrogroßhandel Fega & Schmitt geliefert wurden, sind von Futurasun und haben jeweils eine Leistung von 370 Watt . „Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie moderne Solartechnik auch in sensiblen, denkmalgeschützten Bereichen realisiert werden kann – ohne Kompromisse bei Ästhetik oder Effizienz“, erklärt Frank Leyser, Geschäftsführer von Fega & Schmitt Elektrogroßhandel.

Rund 60 Prozent des erzeugten Stroms aus der neuen Anlage werden direkt vor Ort genutzt, insbesondere für den Betrieb des Hotels, des Restaurants und der Käserei. Die Anlage ist Teil eines umfassenden ökologischen Gesamtkonzepts. Es umfasst auch eine Hackschnitzelheizung, die Nutzung von Regenwasser und ein Carsharingangebot. „Mit der roten Photovoltaikanlage senken wir nicht nur unsere Stromkosten, sondern beweisen, dass Denkmalpflege und Klimaschutz Hand in Hand gehen können“, betont Joachim Back, Vorstand der Gemeinschaft Schloss Blumenthal. Auch für die Installateure von Elektro Schnepf war das Projekt Neuland. „Für uns war es das erste Mal, dass wir mit farbigen Modulen gearbeitet haben – und es war gar nicht so einfach, rote Module zu finden“, erklärt Geschäftsführer Alexander Schnepf. „Dank unseres Großhändlers Fega & Schmitt konnten wir jedoch ein Modul einsetzen, das sich farblich perfekt in den historischen Gebäudekomplex fügt.“

Die Geschäftsführer des Großhändlers wiederum betonen, dass die Realisierung der Anlage durch eine Änderung im bayerischen Denkmalschutzgesetz sowie durch die innovative Farbtechnologie von Futurasun möglich wurde. Denn die ziegelrote Optik der Module war entscheidend für die denkmalrechtliche Genehmigung. Fega & Schmitt sieht in Projekten wie diesem ein starkes Zeichen für die Energiewende. „Die Nachfrage nach ästhetisch integrierbaren Photovoltaiklösungen wächst – und wir stehen unseren Partnern mit Expertise, Produktvielfalt und Logistikkompetenz zur Seite“, betont Bernd Eberlein, der zusammen mit Frank Leyser die Geschäfte von Fega & Schmitt führt.

Foto: Futurasun/Schloss Blumenthal

Rechtsgutachten

Denkmalschutz befreit nicht von Solarpflicht

Der Schutz des Ortsbildes ist genauso wie der Denkmalschutz in der Schweiz oft ein Grund, den Bau einer Solaranlage zu verhindern. Jedoch geben die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) bisher für Neubauten eine Solarpflicht vor. Diese wird in Zukunft auch auf Dachsanierungen in Bestandsgebäuden ausgeweitet.

Die MuKEn 2025, die von den Energiedirektoren der Kantone ausgearbeitet wurden, legen fest, dass bei einer Dachsanierung mindestens zehn Watt Solarstromleistung pro Quadratmeter Energiebezugsfläche installiert werden müssen. Dies gilt, wenn mindestens die Hälfte der Dachfläche saniert wird. Kommen die Hauseigentümer dieser Pflicht nicht nach, müssen sie eine Strafe zahlen.

Hier steht aber zur Debatte, inwieweit diese Pflicht gilt, wenn das zu sanierende Gebäude in einer Region mit geschütztem Orts- oder Landschaftsbild steht beziehungsweise selbst denkmalgeschützt ist. Dazu hat die Konferenz der Kantonalen Energiedirektoren ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das diese Frage klären soll.

Die Rechtsanwälte Christoph Jäger und Thomas Geiger kommen in ihrer Analyse unter anderem zu dem Ergebnis, dass der Erlass eines Solaranlagenverbots in einem bestimmten Gebiet zwar bundesrechtlich nicht absolut untersagt ist. Aber der Spielraum sei so eng begrenzt, dass in Bau- und Landwirtschaftszonen grundsätzlich von der Unzulässigkeit eines solchen Verbots auszugehen sei.

Sie verweisen dazu auch auf das Raumplanungsgesetz (RPG). Dort legt Artikel 18a fest, dass die Nutzung der Solarenergie auf bestehenden oder neuen Gebäuden Vorrang gegenüber der Ästhetik hat. Stehen solche Gebäude tatsächlich in ausgewiesenen Schutzzonen wie bedeutenden Ortsbildern, müsse ein Verbot einer Solaranlage zumindest sehr gut begründet sein, resümieren die beiden Rechtsanwälte in ihrem Gutachten. Zudem dürfe die Festlegung der Schutzzonen durch die Kantone nicht de facto zu einer grundlegenden Pflicht führen, dass die Gebäudeeigentümer eine Baubewilligung für Solaranlagen einholen müssen, die sonst nur meldepflichtig wären.

Für Natur- und Kulturdenkmäler gilt, dass der Eigentümer vor dem Bau einer Solaranlage immer eine Bewilligung der Behörden einholen muss. In solchen Fällen muss die Anlage zudem gut in die Gebäudehülle integriert werden, sodass die Ästhetik nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Da dies eine sehr ungenaue Formulierung ist, schließen die Rechtsanwälte daraus, dass es hier immer einer Einzelfallprüfung bedarf.

In der Praxis werden solche Einzelfallprüfungen aber immer unterschiedlich ausfallen. Dies führt dazu, dass die Gebäudeeigentümer oft den Bau einer Solaranlage nicht in Betracht ziehen. Die Anwälte schlagen deshalb vor, konkrete Regelungen in Form einer Ausführungsbestimmung zu Artikel 18a Absatz 3 RPG auf Verordnungsstufe zu erlassen.

https://endk.ch/publikationen/

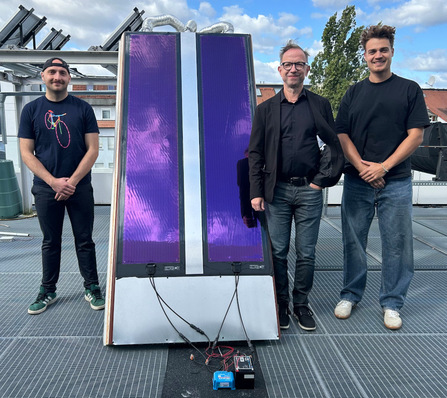

Foto: CSEM