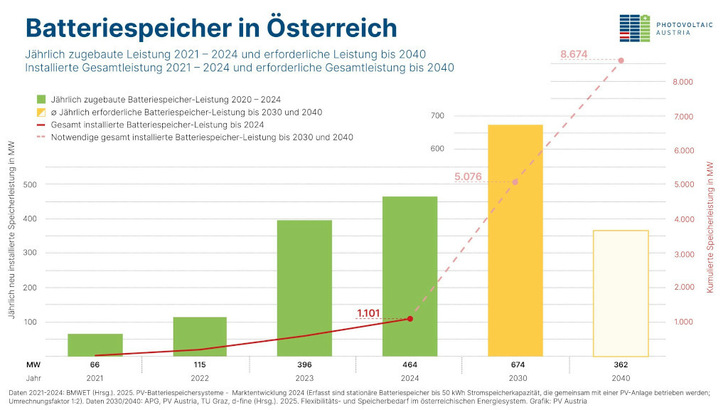

Österreich muss bis zum Jahr 2030 die Installation von Batteriespeichern verfünffachen. Derzeit sind in der Alpenrepublik Speicher mit einer Gesamtleistung von 1,1 Gigawatt installiert. Bis Ende dieses Jahrzehnts sollte diese Leistung auf gut fünf Gigawatt ansteigen. Bis 2040 müssten dann noch einmal zusätzlich Speicher mit einer Gesamtleistung von 3,6 Gigawatt ans Netz angeschlossen werden, um die Energiewendeziele der Bundesregierung zu erreichen.

Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung des Bedarfs an Batteriespeichern in Österreich durch das Institut für Elektrizitätswirtschaft und Energieinformationen der TU Graz in Kooperation mit der Managementberatung D Fine, dem Branchenverband PV Austria und dem Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG). „In Österreich sind bis 2030 Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 21 Gigawatt notwendig“, sagt Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender von PV Austria. „Uns war schon immer bewusst, dass das ohne Flexibilitäten und Speicher nicht gehen wird.“

Energiewende gelingt nur mit Speichern

Die hohen Ausbauzahlen sind wiederum notwendig, da sich der Stromverbrauch nach verschiedenen Prognosen bis 2040 verdoppeln wird. „Dadurch wird sich bis 2040 der Bedarf an notwendiger Flexibilität versechsfachen“, erklärt Herbert Paierl. „Die Speicher sind dafür das Medium. Deren Bedarf wird sich bis dahin verachtfachen. Damit ist klar: Die Energiewende in Österreich und der damit notwendige Ausbau der erneuerbaren Energien werden nur gelingen mit einem massiven Ausbau von Speichern und Netzen.“

Stromsystem modelliert

Um den Speicherbedarf zu berechnen, haben die Forscherinnen und Forscher der TU Graz ein Modell der APG zur Entwicklung des Stromsystems herangezogen. „Das ist wichtig. Denn ein Stromsystem ist hochkomplex“, erklärt Sonja Wogrin, Leiterin des Instituts für Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation der TU Graz. „Man darf nicht einfach mit Durchschnittswerten arbeiten, sondern man muss technische Realitäten nutzen.“ Da die Studie auf diese Weise modellbasiert ist, hat sie den Vorteil, dass sie technisch belastbare Ergebnisse liefert.

PV Austria und TPPV organisieren Photovoltaik- und Speichertagung in Wien

Stromverbrauch steigt drastisch

Grundlage ist ein Anstieg des Stromverbrauchs in Österreich auf 125 Terawattstunden pro Jahr. Dem steht ein Ausbau der Ökostromleistung gegenüber, der vor allem auf volatiler Produktion beruht. „Wichtig dabei war, dass wir uns angesehen haben, welche Herausforderungen auf das Stromsystem aufgrund eventueller Dunkelflauten zukommen und wie ein sicherer Betrieb des Stromsystems möglich bleibt“, berichtet Sonja Wogrin.

Vor allem tägliche Flexibilität wird gebraucht

Durch die volatilen Stromerzeuger entsteht ein höherer Flexibilitätsbedarf. „Wir haben zunächst diesen Bedarf ermittelt – sowohl räumlich als auch zeitlich aufgelöst“, erklärt die Grazer Forscherin. Das Ergebnis: Mit Blick auf die zeitliche Auflösung zeigt sich, dass sich der Flexibilitätsbedarf bis 2040 verdoppelt, der Bedarf an täglichen Flexibilitäten wird sich bis dahin aber versechsfachen. Das bedeutet, dass viel mehr Strom innerhalb von wenigen Stunden zwischen Produktion und Verbrauch verschoben werden muss, als dass er längerfristig eingelagert werden sollte.

Ratgeber 2025: 250 Tipps für solaren Eigenstrom

Zwei Drittel kleine Speicher notwendig

An dieser Stelle kommen die Speicher in den Blick. Die Grazer Wissenschaftler haben diese anhand verschiedener Größen eingeteilt. Die kleinen Speicher umfassen unter anderem Heimspeicher in Wohngebäuden mit einer Leistung von bis zu 15 Kilowatt, aber auch Gewerbespeicher mit einer Leistung von bis zu 50 Kilowatt. Batteriesysteme, die mehr Leistung haben, werden in die Kategorie der Großspeicher eingeordnet. Die Modellierung des Systems hat ergeben, dass der Ausbau zu einem Drittel auf die Großspeicher und zu etwa zwei Dritteln auf die Kleinspeicher entfallen sollte.

Ausbau bis 2030 beschleunigen

Um die notwendigen Ausbauziele zu erreichen, schlägt Sonja Wogrin vor, dass bis 2030 jedes Jahr rund 650 Megawatt an Speicherleistung in diesem Verhältnis installiert werden. Danach kann der Ausbau leicht abflachen auf 350 Megawatt pro Jahr bis 2040. Zum Vergleich: Die österreichischen Handwerker haben 2024 etwa 450 Megawatt errichtet. Das bidirektionale Laden von Elektroautos wurde in der Studie bislang nicht mitberücksichtigt. Aber die Elektromobilität ist als flexible Last in die Modellierung eingeflossen.

Wien fördert europäische Komponenten mit einem Zuschuss

Alle Bundesländer haben Bedarf

Bei der regionalen Auflösung des notwendigen Speicherzubaus zeigt sich, dass nicht nur dort die Speicher gebraucht werden, wo viele Ökostromanlagen am Netz sind. Vielmehr spielt der steigende Stromverbrauch eine große Rolle. So haben vor allem Nieder- und Oberösterreich sowie die Steiermark einen hohen Bedarf an Flexibilität. „In Niederösterreich müsste die installierte Speicherleistung von derzeit 200 auf 2.400 Megawatt im Jahr 2040 ansteigen“, sagt Wogrin. „Das ist mehr als eine Verzehnfachung der notwendigen Leistung.“

Das sieht in anderen Bundesländern ähnlich aus. Dabei bleibt das notwendige Verhältnis von einem Drittel Großspeicher und zwei Dritteln Kleinspeicher immer gleich. In dieser Hinsicht gibt es zwischen den Bundesländern nur leichte Unterschiede, je nachdem, ob mehr Industrie oder mehr Haushalte vorhanden sind.

Die gesamte Studie „Flexibilität und Speicherbedarf im österreichischen Energiesystem“ finden Sie auf der Webseite von PV Austria zum Download. (su)